El Estado, el mercado y la historia. El valor de lo que se sabe, se olvida y se vuelve a recordar en Argentina (1983-2024).

Introducción:

Con el estudio de los procesos históricos recientes, cuyas consecuencias conservan efectos sobre el presente, el concepto de historia se asoció con el concepto de la memoria. La investigación histórica - la práctica, la docencia, la divulgación - retorna como centinela de la democracia y se erige celosa como organizadora de los procedimientos de la narración del pasado. La cultura se convirtió en la modernidad argentina: la escritura de la historia como política de la memoria junto a su sumisión declarada a las demandas de justicia fue producto fundamentalmente en el “plano de la conquista de estado público(...) de investigaciones realizadas años antes” (Cattaruza, 2012). De este modo, la cultura se convirtió en el punto arquimédico mediador entre los momentos de producción, de circulación y recepción de las obras, y es considerada una práctica a la vez simbólica y de mercado (Bourdieu 1999; Chartier 1997).

La historia derrotada en las urnas de 1983, al igual que el peronismo, perdió el estatus de relatoshistóricos que compiten entre sí. Decididamente, la práctica histórica nacional identificó su historiografía en el tiempo presente, tanto como la larga década menemista que eclosiona en 2001 vuelve compatible el desarrollo de nuevos sujetos emergentes. La escritura de la historia pone en evidencia hasta qué punto los organizadores y modos de intervención son considerados por el Estado: grandes editoriales de capitales transnacionales, producción de literatura de circulación masiva, congresos, jornadas, seminarios, talleres, instituciones públicas, redes de estudio, museos, procesos de patrimonialización y planes de estudio. Que el avance de los medios digitales en la producción cultural (Vigna 2014) al igual que la distribución de las políticas de memoria en Argentina como un bien simbólico a nivel internacional (Yúdice 2002) haya puesto de manifiesto la relevancia del historiador y de su producción en la historiografía del tiempo presente merece una serie de reflexiones.

Como hemos dicho, la proliferación de los estudios de Historia Reciente deben observarse compatibles con las necesidades del Estado. Pero es el mismo poder del Estado el que convirtió al capital cultural y social (Bourdieu 1986, 12) en el creador de fuentes de trabajo. Solo que la lógica del razonamiento, más dialéctica, por la negativa, podría leerse al revés: los poderes del Estado que permitieron ejercer la soberanía estatal mediante la intervención cultural son los mismos que, con su entramado institucional, hace posible que esos grupos y prerrogativas políticas, sociales y culturales -discursos, literaturas, patrimonios, prácticas, ejes de gobierno, políticas públicas - sean quiénes controlen el monopolio de ciertos recursos similares a los que crean las empresas en los mercados (Coleman, 1990).

Este trabajo se propone iluminar los límites de las prácticas historiográficas de la Historia Reciente y su retoño de la Historia Oral, junto a las conexiones del Estado, que se aparecen como incuestionables, así como abrir una interrogación teórica radical sobre los fundamentos de lo histórico y su condición epistemológica que la práctica historiográfica, al menos en apariencia, aún se resiste a cuestionar. La hipótesis de partida que propongo demostrar es que la literatura de la historia reciente desarrollaría modos determinantes de la escritura de la historia en un nivel funcionalista, que le otorgaría un rol legítimo en el orden político y cultural; esos modos de encuadramiento son los que este trabajo intentará analizar mediante una perspectiva sincrónica y diacrónica, a partir de la noción de mediación cultural. Atados a su doble condición temporal, estos grupos legítimos trabajarían como organizadores del valor de lo que se sabe, de lo que se olvida y lo que se recuerda mediante la creación de figuras socialmente aceptadas, es decir, revisando la dependencia implícita hacia el Estado, menos como órgano de política cultural dirigista y más como condicionantes de la política del Estado con saberes que al ser puestos en cuestión implican la remoción del ejercicio de la historia.

I.

Si el filósofo Gilles Deleuze estableció que la firma del autor, el título de la obra y el paratexto eran el marco que otorga unidad a lo que engloba para la narración “Ante la ley” de Franz Kafka, funciona de igual manera con la práctica historiográfica y las relaciones con el Estado: lo recorta y, desde afuera, le otorga los dones de la autonomía, aunque al mismo tiempo afecta su interior, puesto que nos lleva a leer ese texto de determinada manera. Este encuadramiento está presente en las investigaciones históricas y en la práctica historiográfica argentina, más como contexto en el que se produjo una obra y menos sobre una reflexión sobre lo que implica esta operación en sí. El enmarcamiento condiciona la forma en leemos, investigamos y enseñamos historia.

La contextualización de los textos, artículos, papers, es la condición primaria para practicar hacer historia. Sin embargo, lo que se escribe no se encuentra desarraigado de su contexto de enunciación, el cual los textos construyen de manera dialéctica y programática a través del lenguaje, es decir, son agentes de cambio. Por tanto, los referentes y significantes de esos textos (mediados por el Estado) demandan una condición de inteligibilidad por parte de los autores.

El Estado expone sus propios fenómenos de transformación interna, como estos se contorsionan y desarticulan los ejes de coherencia que le fueron inherentes. Así define los conceptos que van a legislar el texto: marco, encuadre, contexto, título, firma, museo, archivo, discurso, mercado. Éste órgano tiene la capacidad de promover mediante la intervención, subsidiaria y utilitaria las políticas de promoción cultural. Aquí se entiende que dichos fenómenos no son simples directrices mecánica y dogmáticas unilaterales de una ideología o de un tipo de Estado; por el contrario, se supone que el Estado es el encargado de propiciar “mercados ampliados de industrias y consumos culturales, como resultado de la ampliación y masificación del acceso a estos productos” (Topuzian, 2018).

Siendo el ejemplo de la clase media el más vólatil, el monopolio del Estado es objeto de actualización, negociación, disputa y cuestionamiento, al mismo tiempo que ordenador. La mediación del concepto resulta fundamental. El Estado se sirve de la mediación de la cultura para erigir su programa: sus bases ideológicas, el ejercicio de la soberanía estatal. Paradójicamente, el Estado se los lleva a la fuerza: el Ministerio/Secretaría de Cultura de la Nación puede dar testimonio de ello.

Los cientistas sociales han salido de la institución; el exterior político es el laboratorio en el que ratifican o rectifican su pertenencia social a un tipo de Estado y a una institución. La política científica se ha convertido en el arte de Estado: es el derecho esencial de la ciudadanía.

El trabajo crea al capital (Bourdieu, 1986, 15). Por su parte, los distintos capitales (económicos, sociales y culturales) pueden transformarse y resignificar entre sí. El capital cultural puede presentarse en torno a las pautas culturales incorporadas, la posesión de bienes culturales simbólicos y el estado institucionalizado del capital cultural. (Bourdieu, 1986). Justamente, este último capital refiere a las credenciales (títulos académicos, etc) que hacen reconocible el capital cultural acumulado. El valor de la institucionalidad genera un capital subcutlural que es intercambiable y valorizable en otros campos sociales. Asimismo, esta pertenencia asegura la capacidad del investigador para obtener beneficios a través de la redes que construya)(Coleman, 1990)

Las elites que conforman este cuerpo de científicos sociales no se define por ser la poseedora de un conocimiento superior. Al contrario: las élites de las instituciones universitarias se definen por las capacidades en asegurar al que el público - que les da “visibilidad” - está siendo representado y constantemente actualizado.(Latour, 2008) El fin de las instituciones es garantizar la producción reflexiva que haga verosímil los discursos yuxtapuestos del Estado argentino al mismo tiempo que sostiene los intereses de clase (económica e intelectual) del investigador.

Lo que reciben los investigadores del CONICET o los docentes de sus universidades no es solo un salario: el dinero es también deuda (Hart, 1986). En las relaciones de jerarquía y reciprocidad, la deuda es permanente en el primer caso y pasajera en el segundo (Hart, 2021). De este modo, las obligaciones contraídas por los investigadores o docentes intentan limitarse a través de ciertos dispositivos. En el caso de los practicantes de Historia Reciente intentan compatibilizar las relaciones de mercado y redistribución a través de impugnaciones explícitas hacia el Estado. (Portes, 2000).

II. El proceso historiográfico argentino de Historia Reciente

La historiografía se funda en el siglo xx como la disciplina que estudia a las sociedades en dimensión diacrónica, cuya expresión fundamental es el cambio. En el último tercio de ese siglo, surge una Historia del tiempo que intenta superar las limitaciones teórico-metodológicas más tradicionales. De este modo, la renovación historiográfica en nuestro país (Argentina) se puede advertir tras la recuperación democrática: se adoptaron los patrones internacionales de funcionamiento académico y científico, organizaron posgrados y se actualizaron los planes de estudio en las universidades, a la vez que se plantearon nuevos programas de investigación. Que la memoria del proceso dictatorial haya promocionado la valoración de la vida público-democrático así como a los derechos humanos (Lobato et al, 2022) implicó el fomento de la renovación de la historia política y social a través del abordaje de nuevos sujetos históricos y distintas temporalidades.

Los historiadores han ejercido su tarea desde entonces condicionados por la renovación historiográfica así como por las transformaciones institucionales, sociales, políticas y económicas del país (Cattaruza, 2012 ). Alentados por la demanda democrática, se advirtió la presencia de estos profesionales no solo en el ejercicio docente sino también en el campo de la divulgación y en espacios públicos apoyados por el Estado Nacional.

El pasado reclama su lugar en el presente “en la medida en que se lo organice mediante los procedimientos de la narración, y por ellos, de una ideología que ponga de manifiesto un continuum significativo e interpretable del tiempo” (Sarlo; 2012: 13). Las modalidades de acceso a la historia que hay en nuestro país están orientadas para revivir la historia de forma estilizada, a través del dispositivo memoria. La “memoria” rehabilita el cuerpo muerto de la historia: sin innovación, con nostalgia, con melancolía. El estado actual de la historiografía a través de los distintos despliegues (la historia oral, la historia de género, la historia del presente) imparte la dificultad de enfrentarse con los riesgos y con el futuro. El dispositivo memoria dispone pensar por imágenes fragmentarias y es a partir de allí en la que - con esos trozos - configuró el presente.

Para nuestro país, Gabriela Águila (2012) señala que la historiadora Marina Franco, una de las autoras mencionadas, junto a Florencia Levín han logrado contribuir a delimitar el campo de la historia reciente en Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. En esta instancia fundacional, Águila señala que las condiciones de posibilidad fueron: en primer lugar, el vacío analítico que excluyó el desarrollo de las investigaciones del pasado reciente; en segundo lugar, la incidencia de las cambiantes coyunturas políticas y sociales que impulsaron a los investigadores a indagar ese período. La profesionalización de la Historia Reciente ha procurado expresar y explicitar sus intereses, con una naturaleza contingente, histórica e ineludiblemente política. Por lo mismo, en algunas ocasiones, se sigue considerando oportuno incidir o impugnar en la política pública de defensa o seguridad, argumentando el divorcio entre académicos y los otros policiales, por ejemplo.

En Historia Reciente: apuntes sobre un campo de investigación en expansión, los autores Marina Franco y Diego Lvovich definen a este espacio de la siguiente manera: “la historia reciente refiere a procesos históricos cuyas consecuencias directas conservan aún fuertes efectos sobre el presente, en particular en áreas muy sensibles, como el avasallamiento de los derechos humanos más elementales(...)”. La razón de existencia de esta forma de escribir la historia en nuestro país se encuentra mediada por el contexto de producción y las condiciones que presenta el contenido, aunando el problema histórico con las vivencias contemporáneas. Asimismo, para los académicos la dimensión política de la historia reciente es “un vínculo no solo explícito sino consciente entre el objeto de conocimiento, la actividad de conocimiento y la búsqueda de ciertos objetivos éticos, como ‘verdad’ y ‘justicia”.

En este campo de investigación se imponen los sujetos, sus relaciones, prácticas y experiencias, otorgando la primacía a la existencia de una memoria social viva –actual, presente-, de ese pasado. El objeto de investigación histórica es el “pasado reciente”, dirigido, especialmente, a analizar los efectos del terrorismo de Estado. (Spinelli, 2014). “(…) la investigación del pasado reciente gira en torno a un ‘dispositivo conceptual y metodológico’ que incluye como mínimo la centralidad del testigo y la recuperación de la experiencia de los actores como factor de explicación histórica; la memoria como piedra angular, sea como objeto de estudio en la reconstrucción de los procesos de recuerdo/olvido individuales y sociales, sea como fuente privilegiada, bajo la forma del testimonio oral; y la importancia del acontecimiento, ligado tradicionalmente a la historia político-militar y al tiempo corto, pero ahora analizado como cesura y encrucijada de duraciones.” (Jensen, 2011a, p. 128). Se rescatan investigaciones acerca de formas de construir sentidos sobre ese pasado, o sobre sus construcciones desde una perspectiva nacional, regional o local (Jensen, 2010, 2011a, 2011b).

La contextualización conceptual, discursiva e interdisciplinaria se amplía si al término de la psicología “trauma” se anexando los de “testigo” y “testimonio”, vocablos de valor en la investigación del pasado reciente (Jensen, 2011a). Así, la escritura de la historia como política de la memoria fue producto “ fundamentalmente en el plano de la conquista de estado público - por la vía de congresos específicos, publicaciones, presencia en los medios - de investigaciones iniciadas años antes”. (Cattaruza, 2012).

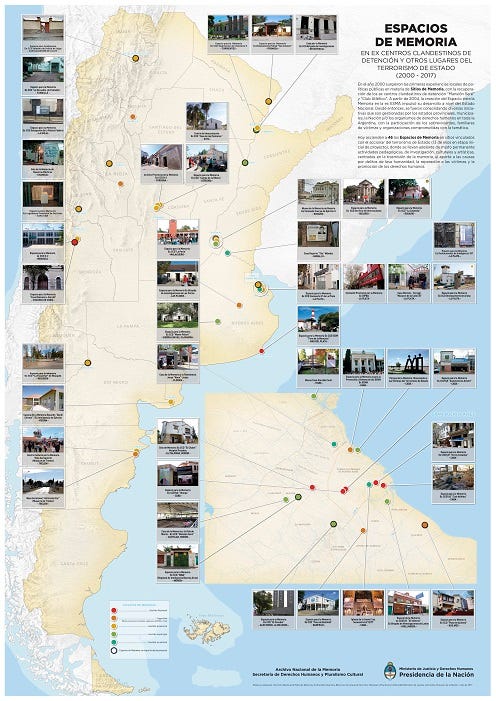

La presencia del pasado reciente se ha convertido en una suerte de “culto” al mismo tiempo que “irrevocable” (Urteneche, 2022), lo cual se vio materializado en la presencia pública y monopolicamente estatal de cine debates sobre el pasado reciente, museos, sitios memoriales, construcción materiales y simbólicas, fotografías, documentales con las voces de los propios protagonistas, concursos públicos, etc. En la página web “Sitios y Espacios de la Memoria”, pertenecientes al dominio del Estado Nacional argentino, se pueden vislumbrar links de estos espacios ya sean lugares que funcionarios como centros clandestinos de detención, espacios reconvertidos “para la memoria”, señalizaciones que “reconocen y visiblizan los lugares vinculados al accionar del terrorismo de Estado, normativa internacional sobre políticas públicas de la memoria, la ley 26.691 que garantiza la preservación y conservación de sitios de memoria por su valor testimonial y el aporte a las investigaciones judiciales así como agenda con actividades culturales financiadas por el Estado.

La propuesta de Franco y Lvovich estriba en establecer un cuadro en que la Historia Reciente salte por encima de sus condiciones de posibilidad (o, mejor dicho, de producción), por medio de “no solo superar sus propios límites temáticos de constitución sino que debe avanzar en redefinir su relación con la politicidad de sus objetos. No se trata de desprenderse de esa policitidad y del compromiso ético que es inherente a la tarea intelectual - en particular sobre estos temas-, sino de ciertos encorsetamientos que imponen las actuales formas de pensar la historia reciente”. A la luz de este recorte, la Historia Reciente como cápsula, como determinante de una forma de teoría y escritura de la historia, le otorga a sus investigaciones un rol legítimo en el orden cultural y político, dado que permite dirimir al autor un fundamento racional para su actividad, sujeto a consensos compartidos, es decir, asimilable a la lógica estatal. Por ello, la Historia Reciente consagra a la historia como un registro civil entre el Estado y sociedad civil. Por otro lado, la apuesta a desprenderse de “encorsetamientos”, léase pensamiento política correcto, agenda humanitaria de la posdisctadura, impone una apuesta mayor a la forma. Menos investigar la trama social y cultural (o los dispositivos de jóvenes, familia, el humor, la educación, la música) que disponer elaboraciones de mediaciones ideológicas y culturales. Quiere decir: propongo pensar y repolitizar la historia reciente menos por la política y usos culturales que por un análisis de las condiciones epistemológicas y metodológicas de su ejercicio y enseñanza. Lo político no es espontáneo de un contenido: en última instancia, la político se funda en el método.

La revisión del campo historigráfico en Historia Reciente en Cattaruzza y Franco et al puede darse en el marco de condiciones que ellos mismos no pueden dar cuenta: son sólo supuestas por la larga duración y una esfera cultural y social de la cultura relativamente autónoma. Se trata, insisto, en cómo nuestra disciplina, la Historia, se piensa en sus prácticos, en su metodología, en relación con una idea de la cultural y, por lo tanto, con una idea del Estado. En lugar de pretender tomar posición directa sobre tal o cual tema, ¿no sería más provechoso pensar y reflexionar sobre los fines, propósitos y funciones de nuestros métodos y prácticas? ¿Qué prácticas integramos a nuestro análisis histórico? ¿Qué perspectivas y teorías incorporamos en la escritura de la historia? ¿Son fructíferos los aportes de los análisis materialistas de la cultura? ¿Bajo qué perspectivas pensamos al Estado? ¿Desde que teorías, de qué lugar, cómo y por qué impugnamos al Estado? ¿Desde la Historia pensamos, por ejemplo, en problemas del análisis cultural o solo lo hacemos como parte de Historia Cultural? ¿Se logran desarmar las operaciones de lectura a la hora de escribir la historia? ¿O lo que buscamos es la financiación ad infinitum estatal para la práctica histórica e historiográfica?

En nuestro país, la práctica de la Historia en nuestra Historia Reciente no se dispone sino a través de la crítica e impugnación del Estado, al mismo tiempo que busca su financiación. La práctica de la historia es la consecuencia de una operación de lectura, articulada sobre usos políticos de los materiales teóricos (el lenguaje, la literatura, la escritura de la historia) que impactan de lleno en la constitución de grupos, personalidades, grupos de estudios, revistas, seminarios, streams, que diseñan las posiciones en un campo autoconsistente y autoestructurado. Que los resultados respaldan la funcionalidad de la historia como deber ser (el intelectual sartreano comprometido, la historia que “integre” a “todos”, el dixit “el que no conoce la historia está condenado a repetirla, tengamos memoria”) a través de sus usos políticos y culturales explica su retraimiento y encierro político. La dependencia implícita hacia el Estado de los investigadores es más nítida: la premura de las quejas hacia los historiadores positivistas entra en regla a la casa cuando se hace audible la dependencia del Estado para que haya historia para los investigadores de la Historia Reciente.

Si el aporte a la teoría de la historia del campo de la Historia Reciente en Argentina es la memoria, debemos ratificar la alianza entre el pasado que se congela y se convierte en un documento de barbarie, y el presente, más como cultura histórica que como contemporaneidad. El receptor de la escritura de la historia deja de ser la sociedad (política) para ser Ideal de Estado. Resulta asimilable el uso de Walter Benjamin, el filósofo modernista, en estos usos de la historia y su escritura. El sentido de la época siempre viene de mirar en cómo los hombres se representan y se miran a sí mismos a través de sus dioses.

Antes que los investigadores de Historia Reciente, han sido los antropólogos quiénes han explorado y problematizado de manera fecunda al dispositivo memoria. (ver: De chicos a veteranos: Nación y memorias de la Guerra de Malvinas)

Como veremos a continuación, la disciplina estudiada también goza de buena salud dado que ha renovado las herramientas para su justificación y utilización.

III. El subcampo de la Historia Oral en Argentina

La historia oral es una metodología de investigación que se vale de las preguntas del historiador junto a la articulación con otras fuentes y problemáticas más amplias. Ahora bien, el marco que legisla la producción de la historia es el sujeto: inscribir sus historias personales en el marco de “la genealogía histórica de la democracia”. En este sentido, el ejercicio de la memoria y la práctica historiográfica de la historia reciente, mediada por la historia oral, se articulan en los registros del proceso de subjetivación “experiencia social del terrorismo de Estado y de qué modo esto define el carácter político de la historia”. La permanencia del “trauma, testimonio y verdad” (Jelin, 2002) producen para esta corriente una “reflexión histórica” que debe interpelar al Estado para “reparar” y “no olvidar”, dado que:

“Reconocer que el saber histórico está permanentemente motivado e inspirado desde el hoy ha permitido escribir la historia más reciente con una disposición democrática, es decir, ha facilitado que sean los mismos pueblos los que dejen señal de su visión del presente y del pasado. Las sociedades tienen derecho a construir su pasado y, en función de él, definir su identidad(...).

De lo contrario, tendríamos una historia incompleta, parcializada, despojada de las voces de los pueblos, propulsores indiscutibles de su propia historia. Es por ello que la historia oral pone en valor las fuentes orales, y recupera de este modo un espacio para la historia no oficial.

No hay futuro para los pueblos sin un permanente ejercicio de la memoria, porque sin ella no se puede construir ni resguardar la identidad” (Barela et al, 6).

En el fragmento aquí manifiesto resulta gravitante el concepto de “identidad” y de “pueblo”. El pueblo se erige como quién devela lo que se olvida y lo que sabe, lo que se recuerda y lo que no. El pueblo, según la historia oral, constituye su visión como receptor histórico de un destino providencial: el punto es la identidad. La historia oral deviene poeiesis: crea otra Argentina; al echar luz sobre lo oculto por la “historia oficial” intenta descubrir el otro lado, la cara oculta del pueblo que olvida y recuerda. En vez de ir a buscar al sujeto, construye una identidad. Una operación completamente moderna que destruye la historia. Esa es una operación estético-política: se instituye un pueblo cuando se inventa la identidad. Así, el mito de lo olvidado construye al nuevo pueblo; un modo de intervenir culturalmente en términos de producir un efecto.

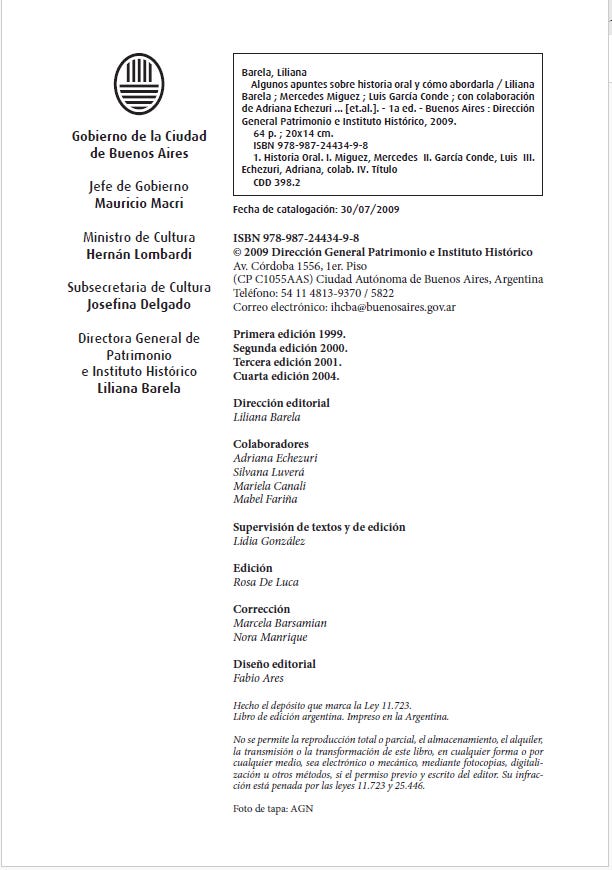

El fragmento citado fue tomado del libro “Apuntes sobre la historia oral”, compilado y editado por Liliana Barela.

De la compulsa realizada surge realizar observaciones: Liliana Barela, quién figura en los datos de edición como“Directora General de Patrimonio e Instituto Histórico” y la Directora Editorial del fascículo “Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla”, es hoy funcionaria del gobierno. Dice el Decreto 102/2024 (el acto administrativo sobre el cual únicamente el presidente tiene facultad, teniendo la posibilidad de realizar una firma conjunta) firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano: “Desígnase, a partir del 1º de enero de 2024, en el cargo de Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la SECRETARÍA DE CULTURA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO a la licenciada Liliana Graciela BARELA”

Entre los dispositivos a través de los cuales se han configurado historias y ciudadanías admitidas y alteridades se encuentra en el patrimonio y los museos. A través de la selección, clasificación, interpretación y encuadres de exposición de “colecciones patrimoniales”, estas instituciones conmemoran, ordenan y silencian recuerdos, relaciones, contextos y subjetividades en el tiempo y espacio (Crespo, 2016), en consonancia con implicancias políticas.

No debe resultar sorpresivo el hecho de que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sección “Patrimonio de la Ciudad e Investigaciones” le dedique un apartado especial a la “Historia Oral”.

Es dable mencionar el recorte histórico temporal de la página “Investigaciones”: de las invasiones inglesas a sus consecuencias a la valoración de la Historia Oral, definida por ellos mismos como “herramienta de la investigación histórica del tiempo presente”.

Esta metodología construye un campo propio a través de instituciones públicas. A saber, tomemos los siguientes ejemplos:

“La Asociación de Historia Oral de la República Argentina -AHORA-; el Archivo de la Palabra y la Imagen (CEHIS) y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) invitan al XV Encuentro Nacional y IX Congreso Internacional de Historia Oral. 30 años de encuentros. Pasado, presente y futuro de la historia oral en Argentina y América Latina. 9, 10 y 11 de agosto de 2023” (la cursiva es mía)

A nivel internacional,

“La Red Latinoamericana de Historia Oral y el Seminario de Historia Oral de la Ciudad de México con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto "Dr. José María Luis Mora", la Dirección de Estudios Históricos-INAH y la Asociación Mexicana de Historia Oral le invitan al X Encuentro Latinoamericano de Historia Oral Ciudad de México, del 12 al 14 de junio de 2024”. (la cursiva es mía).

Marco teórico y estudios sobre las Fuerzas de Seguridad desde el tiempo presente

Como estado de la cuestión, bajo el signo de la recuperación democrática, el estudio sobre los agentes de las fuerzas de seguridad devino necesario. Estas primeras producciones sobre las fuerzas de seguridad son el resultado de sus vínculos con lo ilegal, la represión y la violación a los derechos humanos, que junto a las Fuerzas Armadas habían realizado y seguían realizando, hasta esa época, de manera sistemática. Estas investigaciones provinieron del campo jurídico y de organismos de derechos humanos.

Durante la década de los 90, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, estas publicaciones ofrecieron herramientas para la gestión política de seguridad, alternando con los modelos tradicionales del gobierno de la seguridad. Este marco teórico centró su narración y prácticas en las reformas policiales con el objetivo de reorganizar las fuerzas, lo que prendió con mucha firmeza en la sociedad civil.

Partiendo desde estas consideraciones, se convocó al equipo de Antropología Jurídica y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para seguir estudiando a las fuerzas de seguridad desde el deber ser. A través de la imagen heurística del poder de policía se la definió como un poder opaco, impreciso en cuanto al dominio de sus agentes y ambiguo en su relación con la legalidad, el derecho y la democracia; un poder arbitrario, dirigido a ordenar las conductas públicas. El lógico peregrinaje de estas investigaciones, como hemos dicho, devienen en el estudio de los quéhaceres policiales a través de la sistematización de la ilegalidad y la ilegalidad en el deber ser más que en lo que verdaderamente hacen. Las políticas de seguridad son estudiadas a partir de sus efectos: en un trabajo de 2019, se analizan las consecuencias de los despliegues de fuerzas federales de seguridad en barrios complejos. Concretamente, analizan el despliegue de las Unidades de Prevención Barrial en el marco de los Cuerpos Policiales de Prevención Barrial (CPPB) y, luego, el Programa Barrios Seguros(PBS), refracciones de “seguridad ciudadana”. De esta manera, estructuraron su análisis en dos etapas: un período de despliegue multiagencial del Estado sumado a la operatividad de las fuerzas policiales, so pretexto de un extraordinario “gobierno político” de las fuerzas, y un último escenario en la que la saturación de los uniformados hegemonizó la presencia del Estado, cuyo efecto fue el incremento del hostigamiento policial.

La primavera menemista fue cuestionada por el “Caso Cabezas”: no solo se hizo más fuerte la idea de la maldita policía sino que desnudó un complejo entramado de funcionarios, mafias, políticos, funcionarios y servicios de inteligencia del Estado. De esta manera, el cuestionamiento a la fuerza pública de la provincia de Buenos Aires fue máximo dado que ella había sido protagonista directa del asesinato del reportero gráfico. En 1998, León Arslanián, el ministro de seguridad de la Provincia, impulsó una reforma del sistema de seguridad bajo la sanción de la Ley 12.155 de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. En líneas generales, implicó la disolución (discursiva) de la Policía Bonaerense y la creación, en su lugar, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA) y el reemplazo de un jefe máximo de la fuerza por 18 nuevos jefes a cargo de las nuevas departamentales. Por tanto, se comprende que las modificaciones que se establecieron solo orbitaron en su parte formal y organizativa: reestructuración de los planes de estudio, incorporación de nuevas asignaturas, incorporación de docentes ajenos a la institución, cursado por fuera de las escuelas policiales, entre otros.

Inevitablemente, se produjeron preguntas y respuestas mecánicas en relación al campo policial. Cualquier evidencia de crisis se intentó explicar por medio del “tipo policial”, que se construía en las escuelas, su rasgo “antidemocrático” y su opacidad para con la sociedad, en sus funciones en el escenario de las políticas de seguridad. Con ello, lo que se intentó modificar a través de las reformas fue su cuestión organizativa, dejando de lado, por ejemplo, los contextos que le escapan al currículo.

El marco teórico de la tercera etapa de los estudios históricos de las Fuerzas de Seguridad testimonia la profesionalización, desde la antropología y la sociología, en el campo político. Sus investigadores buscan observar el funcionamiento cotidiano de las fuerzas de seguridad, alejados de su mirada normativa así también como su formación. Debido a su método, los fenómenos son estudiados desde la percepción y los presupuestos de sus propios agentes: cómo son sus relaciones, cuáles son valores, qué es lo que ellos se consideran qué son y cuáles son las reglas. Estas fecundas investigaciones logran desimantar las valoraciones y presupuestos negativos hacia los agentes: aquellos que los muestran como despiadados o reaccionarios; así como también rematan la línea de pensamiento que intentan explicar lo policial por su desgobierno político o autonomía.

Contrario a este sesgo, nada más ilustrativo que los nuevos conocimientos que explican y muestran, con el rigor académico necesario, las lógicas de los comportamientos rechazados. Estos estudios ofrecen nuevos debates en relación a las prácticas, organización, valores, símbolos e intereses que guían el trabajo policial. De esta manera, se determinó que la característica más relevante no es la capacidad de fuego sino la colonización, por parte de la institución, del uso del tiempo por parte de sus miembros, como una forma amplia e incierta para ellos. Encontramos también cruces con el dinero, el consumo; las estrategias judiciales, las alteridades en relación a los Otros como los peligrosos y en el discurso heroico y sacrificial del trabajo policial; los sentidos de familia y de feminidad en las comisarías, la sexualidad y la organización sindical.

Algunos comentarios de cierre

A la par del cambio político es que pueden escribirse con mayor profundidad estas líneas. En las últimas décadas, el pasado se integró, como Razón de Estado, al presente. En las fronteras, siempre móviles, del Estado, la memoria, el patrimonio y las experiencias se erigen como custodios celosos de la Historia Reciente.

El Estado argentino aspiró durante muchos años a una historia todopoderosa (aquella nacida en el 2003). Así, examinó las fronteras de la disciplina histórica a través de sus numerosos instituciones y prescripciones culturales. De esta manera, se repuso a la historia como un perímetro de los límites infranqueables de la memoria.

El punto arquimédico de la memoria histórica es el cruce entre testimonio y cultura. Que la historia social haya recuperado actores considerados en antaño subversivos tuvo su correlato en “dar la batalla cultural para eliminar la discriminación por tener una visera” (como dijo una vez un abogado dedicado a los estudios criminales y a defender el leitmotiv “ningún pibe nace chorro)”. Resultaría anecdótico, cuando no catastrófico, el hecho de que esos grupos y actores sociales echaron mano sobre las herramientas “de la memoria” para “defender la democracia” ante Javier Milei.

La llegada al poder del gobierno libertario acentuó con su vicepresidente el arma caliente de “una memoria completa”. Ni siquiera los recién llegados tiene piedad con la disciplina histórica. “Memoria para terminar con la ideología subversiva del terrorismo de Estado” “Memoria completa para las víctimas de las organizaciones guerrilleras” “Memoria para el gobierno de Néstor y Cristina”.

Que los próceres de la Conmemoración, la Identidad y el Patrimonio no rindan cuentas ante el tribunal del presente político ponen de manifiesto lo cierto: no hay nada más que este presente, en que nuestro espacio divinizado se enfrente con la memoria. La temporalidad del tiempo unificado no implica por sí misma que no haya futuro: por el contrario, emergen otros programas, otros proyectos, otras razones para confiar en el futuro.

¿Cómo es existir en esas condiciones en las que se combinan los modos de sociabilidad y existencia social y cultural entre Estado y mercado? ¿Cómo evitar concebir la crítica y la enseñanza de la historia como un activismo y resistencia cultural? ¿Cuáles son los intersitios para volver a conceptualizar el Estado, la cultura y la historia? ¿De qué manera las Ciencias Sociales podremos colaborar no ya para buscar el futuro en el pasado sino para buscar un futuro más promisorio?