Predicados de lo político en el camino a la salvación

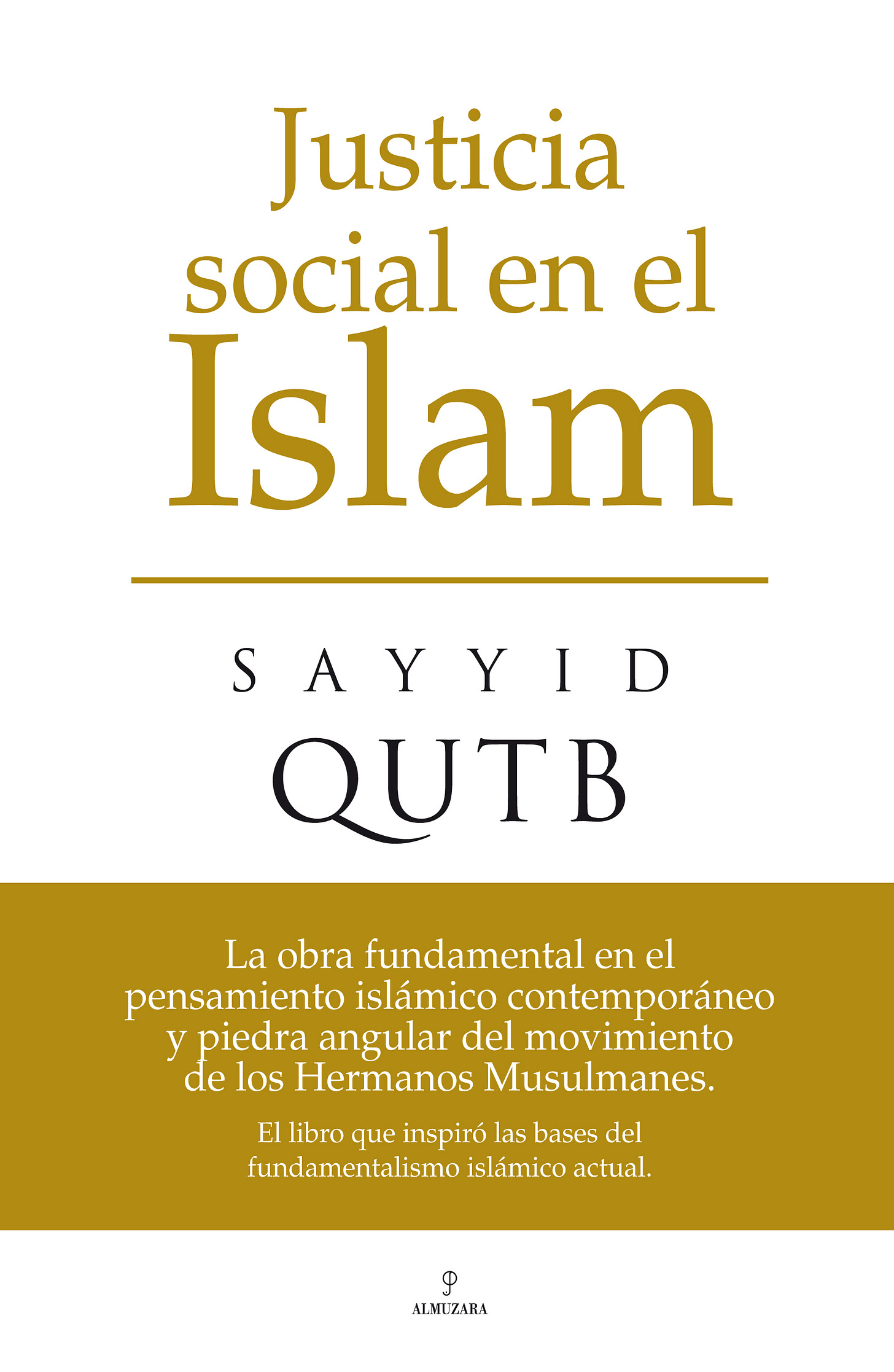

Reseña “Justicia social en el islam" de Sayyid Qutb. Editorial Almuzara. Año 2021. 384 páginas.

No resulta una novedad que los hechos del 7 de octubre de 2023 han puesto en el centro de la escena pública y la opinión política a la organización islámica HAMAS حماس (acrónimo de Harakat al-Muqáwama al-Islamiya, Movimiento de Resistencia Islámica). Nacida en Gaza en 1987, al comienzo de la primera Intifada, menos como franquicia que como vía palestina del Movimiento de los Hermanos Musulmanes de Egipto. En el artículo 2° de su carta fundacional de 1988 se afirma tanto su origen ideológico como político proveniente de la mencionada organización sunita egipcia.

El Movimiento de los Hermanos Musulmanes (جميعة الإخوان المسلمين Yami'at al-Ijwan al-Muslimin), en adelante HHMM, es una organización política fundada en 1928 por Hassan al Banna, que sirvió como marco heurístico para la organización palestina. Uno de los ideólogos más influyentes de los HHMM fue Sayyid Qutb (1906-1966), cuyo pensamiento resulta vital para comprender las derivas de los ‘islamismos’ o el islam político, dado que han dado cuerpo a un tipo de acciones y discusiones que guiaron la práctica social y política tanto de HHMM como de HAMAS.

Los Hermanos Musulmanes nacieron con el monopolio religioso de “ordenar el bien y prohibir el mal” o mr bil Ma'ruf, Nahi an il-Munkar (en árabe الامر بالمعروف والنهي عن المنكر), como principio islámico fundamental para la corriente suní. En ese contexto, ordenar el bien implicó orientar al musulmán para lograr el progreso individual y social. Por ello, prohibir el mal fue el denominador común a no cometer y evitar las malas acciones prohibidas por Allah. En el déficit de enseñanza religiosa del sistema de enseñanza pública en Egipto, la organización se incrustó en la sociedad a través de actividades educativas, sociales y de prestación de servicios. Si bien, en ese contexto, se trató de un grupo heredero del movimiento de los salafíes – en la que prima la vuelta a los ‘piadosos antepasados’-, las diferencias de los HHMM con los reformistas intelectuales del siglo XIX se notaron cada vez más. Menos como un gesto que como una distancia, el movimiento egipcio entró en la praxis política mediante la acción organizada. Las pretensiones universalistas del grupo tomaron forma mediante la reivindicación del califato como símbolo de unidad y vínculo entre todo el cuerpo del islam dado que “en cualquier palmo de tierra en el que haya un hermano que profese la religión del Noble Corán es parte de la totalidad del territorio islámico en el que el islam impone a sus hijos protegerlo y socorrerlo[1]”. Quien piensa a la sociedad de manera practicante no supone que haya una división entre la esfera pública y privada, en la que la religión está sostenida de manera artificial tanto por el espacio privado como por las fronteras geográficas, terrestres y estaduales - como la definición de los estados- nación ‘occidentales’-, sino que considera la verdadera naturaleza de su religión, en este caso, la musulmana, como dinámica e intrínseca al ser humano.

Escudo del Movimiento de Hermanos Musulmanes con el lema “El islam es la solución” en árabe.

Si en la década de los treinta el Movimiento de los Hermanos Musulmanes se lanzó a la praxis en Egipto, muchos otros grupos hicieron lo propio al convertirse en movimientos sociales y políticos en estados como Siria, con su propia variante de los HHMM así como el nacimiento de la organización HAMAS; en el Líbano incidiendo en el movimiento chíi como Amal, después Hizbulah, y en menor medida en el grupo suní Jamaa Islamiyya, sin un gran apoyo de la comunidad. A diferencia de los casos en Siria y el Líbano, los Hermanos Musulmanes sí desempeñaron un papel preponderante en la rama jordana del movimiento, manteniéndose orgánicos a Hassan al Banna.

Es por esto por lo que vale la pena llamar la atención sobre los presupuestos del modernismo islamista del que el pensador egipcio Qutb forma parte. En primera instancia, se busca distinguir entre la referencia ideológica, como un principio estable, y la práctica política, siempre contingente; en segundo lugar, re-construir con justeza un mapa de relaciones sociales y la serie compleja de prácticas que atraviesan a los musulmanes en el mundo contemporáneo. De este modo, cabe interrogar al texto de Qutb por cuestiones más trascendentales para la historiografía como reponer las diferencias entre sujetos y predicados dados como estables para las organizaciones islámicas del presente. La comparación de los procesos de cambio y transformación histórica en la conformación de esos objetos podrá ubicar al lector en el seno del pensamiento político de estas organizaciones.

Sayyid Qutb, miembro del Movimiento de Hermanos Musulmanes.

Al-Adala al-Ichtimaiyya fi l-islam, o Justicia social en el islam, es una obra nacida en 1949, en Egipto, cuya raíz debe ilustrarse en la búsqueda de reformar el mundo musulmán para terminar con el declive de la decadencia, el colonialismo y el subdesarrollo. Por ello, el autor parte con la idea de recuperar en el presente de mitad de siglo XX el verdadero espíritu del islam con el fin de que hombre alcance la armonía y la felicidad en el futuro.

La obra de Qutb cobra preponderancia no únicamente por el devenir de su vida (la actividad en los HHMM, la huella ideológica que imprimieron en las organizaciones islamistas, o haber sido maestro de Osama bin Laden) sino porque anima a comprender la potencia verdadera del islam en el plano de la política. Para este autor, estado y religión se erigen en términos iguales e identitarios. El énfasis en el título sobre “justicia social” demuestra como de manera velada el estado, a partir de lo islámico se constituye como el eje vertebrador de las relaciones sociales, políticas y económicas, con pretensiones universalistas.

Si bien el autor expresó en distintas coyunturas sus pensamientos y opiniones sobre cuestiones concretas en relación con las manifestaciones y acciones políticas tanto del mundo egipcio como el estadounidense, el objetivo de Justicia social en el islam es reconstruir el problema de la vida islámica verdadera. El autor en el capítulo “los cimientos de la justicia social en el islam” se ocupa de rastrear historias del Corán referentes a la libertad de conciencia, igualdad humana y responsabilidad social e individual. Esta tríada integra las necesidades del cuerpo y los deseos del espíritu tanto para satisfacer las necesidades como para cumplir con las obligaciones de la vida cotidiana.

Para argumentar su posición, el pensador egipcio propone un doble movimiento. En primer lugar, Qutb realiza una crítica a la sociedad cristiana y occidental mediante un relevamiento histórico sobre las implicaciones espirituales del cristianismo y su posterior declinación, debido a no poder afirmarse estatalmente tras el surgimiento de los estados-nación. Al mismo tiempo, también repone sus diferencias con el sistema económico del comunismo. En segundo aspecto, presenta los propósitos y valores a recuperar para reconstruir una nueva sociedad armonizada. Por ello, en el segundo capítulo “La naturaleza de la justicia social en el islam”, expone que la sociedad debe estar equilibrada con la naturaleza, en el que libertad, justicia e igualdad humana sean los valores inherentes al hombre. En “Los métodos de la justicia social en el islam”, se ocupa de establecer el lugar de la legislación como la otra cara de la conciencia individual. En consiguiente, las normas emanadas acompañan al hombre a asumir las obligaciones prácticas para sostener a la comunidad y purificar su espíritu, estando más cerca de Allah.

La reconstrucción de la naturaleza de lo político se realizó en este libro a partir del tratamiento que dio a las cuestiones inherentes al sujeto: la libertad, los derechos, la igualdad, la comunidad, la conciencia, la responsabilidad, la soberanía, el espíritu y la justicia social. Estos aspectos permiten el correcto funcionamiento de la sociedad ideal islámica: la conciencia individual identificada con los valores privados como sociales, reconocidos a su vez con la fe; el hombre como portador de derechos y la búsqueda del bienestar de la comunidad en un solo cuerpo islámico (p. 144). En esta operación, Qutb legitima la igualdad del hombre con mujer (p. 98).

Hassan al Banna con sus seguidores.

Si en el horizonte de Sayyid Qutb aparece como propósito volver los fundamentos de la religión hacia el estado, con el objeto de vivir en unidad y alcanzar la universalidad bajo un sistema de “igualdad y fraternidad” (p. 143), el autor sistematiza, a través de la recuperación de la historia económica y política, los principios para asegurar el bienestar. En “teoría económica del islam”, se propone un orden económico montado sobre la propiedad privada (p. 157), el trabajo y la solidaridad para asegurar el equilibrio. Esfuerzo y recompensa se constituyen un binomio en el que cada hombre disfrute según su capacidad para estudiar y trabajar.

Que el autor se valga de la evidencia histórica en las principales fuentes, el Corán y la Sunna, imprime ánimo y providencia en el futuro a construir. El espíritu del islam que ha dejado su huella, tal como lo aseveran los capítulos “la realidad histórica de la justicia en el islam”, “estado presente y fortuna del islam” y “el comienzo del camino”, es la evidencia de que es posible restaurar la soberanía islámica (p. 271). Los retratos del Profeta Muhammed y los Califas Umar y Alí demuestran un pasado en el que la religión pudo ordenar los poderes materiales a través de la custodia de la conciencia y el espíritu. El bien común, el límite a los soberanos y la lucha por el establecer el derecho de la comunidad a su propiedad son elementos que definen la felicidad y la armonía de la sociedad. Que entonces la resistencia infunda de valor el espíritu islámico en tiempos turbulentos y decadencia no debiera sorprendernos: la tenacidad de esta forma de vida solo puede alcanzar, según el autor, la verdadera justicia social.

Esta búsqueda de restauración no resulta extraña si consideramos al punto arquimédico de los comienzos del Movimientos de los Hermanos Musulmanes: el colonialismo británico. La aparición de este grupo es consecuencia de la ruptura espacio egipcio religioso, las formas políticas tradicionales y la disolución, en cierto aspecto, del pasado islámico bajo la administración colonial. No obstante, este contacto con Occidente en tierra nativa solo aparece mencionada bien avanzada en la obra. Por ello, debe leerse en clave de tránsito individual del autor y como una de las primeras manifestaciones escritas de una sociedad teórica de tipo ideal.

Estas contribuciones resultan nodales para adentrarse en la corriente sunita del islam, recobrar la importancia histórica del califato previo a los omeyas y abasíes, y comprender con justicia sus fundamentos espirituales. Es así que el autor no suprime la cuestión de la verdad del contenido religioso del mismo modo que los pragmatiza. Por lo expuesto, constituye una apuesta original en torno a las posibilidades analíticas de lo empírico de un movimiento social: una teoría ideal de la sociedad, la crítica a la sociedad contextualizada y las propuestas metodológicas para llevarla a la práctica. Que la violencia casi no haya aparecido demuestra el comienzo del derrotero de la praxis militante del autor: no es de extrañar que Qutb se haya radicalizado después de la represión hacia la organización por parte de Nasser en las décadas del ’50 y el ’60.

En este libro, Sayyid Qutb comienza a esgrimir sus fundamentos para el cambio social a través de maridar filosofía y política islámica. Esta interpretación holística del islam define el tránsito a un nuevo modo de vida. Al contrario de una herencia personal, de un vínculo directo entre Allah y el individuo, el autor repone, como hemos dicho, la experiencia histórica del pasado hermanando las experiencias con un horizonte de expectativa, deseable en el futuro. Desde este punto de vista, Qutb extrae cuantiosas fuentes y pasajes sobre los relatos de la vida de Abu Bakr, el primer califa después del Profeta Muhammed, y las figuras históricas de Ummar, Uthman y Alí. En ellos, el autor encuentra el camino y el método hacia la verdad, sin alienar la doctrina, utopía, religión y Estado. En este sentido, se puede comenzar a vislumbrar el despliegue del pensamiento que marcaría a Sayyid Qutb como el miembro más polémico de los Hermanos Musulmanes. El hecho de que el egipcio considerase al islam como el único sistema en el que se puede garantizar la justicia social - por encima del comunismo, el socialismo, el capitalismo y el cristianismo-, así como la igualdad de los seres humanos, impone el primer escalafón a una teoría de verdad absoluta, incuestionable y aplicable al mundo entero, en el que el mundo se divide por musulmanes e infieles. La contestación por parte de otros miembros de la organización, como la del segundo Guía General de los Hermanos, Hasan al-Hudaybi(2), no se hizo esperar.

Justicia social en el islam de Qutb en árabe.

Para terminar, desde la lectura del pensador egipcio, libertad y determinismo por la justicia social son iguales, porque las reglas que se autoimpone el sujeto cuando es libre coinciden con las que rigen en esa sociedad a alcanzar. Por lo que para Qutb la única solución posible a la opresión social, al colonialismo de las potencias de Occidente, al desarrollo del capitalismo y el comunismo – para el autor la misma racionalidad -, es el islam político. La naturaleza que los espera allí estará tan dominada por el despliegue del espíritu del islam como ellos, lo que los hará sentirse libres.

[1] Apud Hala Mustafa. (1977) Al-islam al-siyasi.

(2)Al-Hudaybi, H. (1977). Du’at, la qudat: abhath fi-l-‘aqida al- islamiyya wa manhay al-da’wa ila Allah (Predicadores, no jueces: estudio sobre la doctrina islámica y el cómo predicar la fe en Dios). El Cairo, Dar al-Nashr wa-l-tawzi’.